经济增长质量和效益的长期重要性显而易见,但随着国内经济同比快速回落,保持速度、扩张规模的任务开始变得迫切。新形势下,需要重新权衡经济增长的“好”与“快”。我国成为全球第二大经济体已经若干年,经济规模占美国的比例达到某一数值,被认为是导致美对华政策出现重大变化的重要原因之一。该观点推演的结果是,如果希望改变这一状态,路径有二:一是中国退回到更低比例水平;二是加快发展,缩短追赶至与美国经济总量等量齐观的过程。路径一不在考虑之列。而疫情冲击之后,保持中国经济总规模对美国的快速追赶态势,则具有丰富含义。美国当前的财政货币政策设计,已经更多考虑了经济增速因素;我们国内在中期经济政策决策过程中,有必要对此予以足够关注。

疫情以来的追赶态势

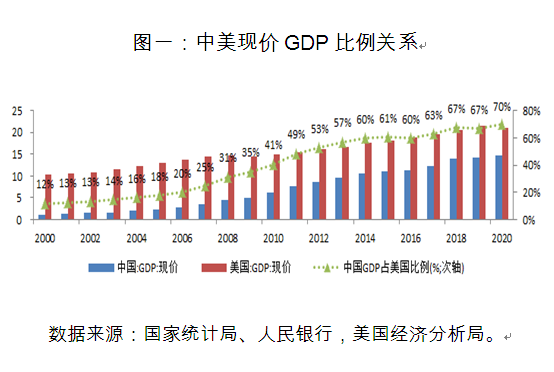

经济总量是中美竞争最为总括性的指标。现价GDP作为市场需求,是国际经济影响力最好的度量。多年来,我国现价GDP占美国比例持续趋势性提升,即使在2016年及2019年人民币汇率显著贬值的情况下,回撤也不足1个百分点。

——2019年我国现价GDP占美国比例约67%。根据国家统计局数据,2019年我国现价GDP约98.65万亿元,以6.8985的年平均汇率折算,约合14.3万亿美元。根据美国经济分析局数据,当年美国现价GDP约21.43万亿美元。

——2020年中国现价GDP占美国比例上升到约70%。根据国家统计局数据,2020年我国现价GDP约101.6万亿元,以6.8976的年平均汇率折算,约合14.73万亿美元。根据美国经济分析局数据,当年美国现价GDP约为20.94万亿美元。

2020年低基数因素,直接推高我国今年第一季度不变价GDP同比增速达18.3%的高点;随后,基数因素快速消退,季度增速将下行到第四季度可能不到5%的水平。美国的情况类似,只是去年疫情对其经济的冲击,比我国晚大约一个季度,相应经济恢复也会比我们晚一到两个季度。根据亚特兰大联储GDPNow模型6月9日数据,美国第二季度GDP环比年化增速将达到9.3%。我们估算,第二季度美国不变价GDP折年数约19.5万亿美元,相比上年同期的17.3万亿美元增长12.9%,随后快速回落。

——2021年中国现价GDP规模占美国比例约为76%。假设2021年全年我国不变价GDP同比增速为8.8%,平减指数3%,全年平均汇率6.5,增速18%(不变价增速8.8%+汇率升值6%+平减指数3%),则全年现价GDP约17.54万亿美元。假设美国全年不变价GDP增速将达到7%,平减指数约3%,同比增速约10%(不变价增速7%+平减指数3%),则当期美国现价GDP约23万亿美元。以上占比提升中,汇率扮演了重要角色。

明年中美两国的经济增长态势

明年开始,中美两国大概率全面进入疫情后时期。经济增长的基准场景是两国各自回到原有长期增速轨道上。令人担忧的是,疫情前的2018年、2019年,我国季度经济运行存在此前不多见的持续下行局面,两年时间增速下行约一个百分点。

导致这一变化的原因是多方面的,除宏观经济运行政策因素外,微观激励机制弱化的潜在影响不容忽视。40多年来行之有效的经济激励机制出现新问题新情况,地方政府、国有部门、民营经济三大增长发动机同时趋弱,与此同时,新的激励机制尚未有效建立并发挥作用。某种意义上讲,疫情反而掩盖了这些矛盾。如果按照疫情前的趋势,2020年和2021年两年,内生的经济增速将再度下降约一个百分点,以至于2022年,增速落到不到5%的平台上。

明年美国经济预计也将回到长期增速平台,但目前美联储预计2022年增速约3.3%,高于经济周期的正常水平。除了疫后消费和投资全面复苏外,有两个引人注目的支撑因素。

一是股市的财富效应。2021年5月末,美国股票总市值约63.6万亿美元,相比2020年3月末疫情时的36.2万亿美元增长76%,相比2019年末疫前的46.7万亿美元增长36%。

二是新一轮地产周期。美国居民储蓄从疫情前1.2万亿美元左右,上涨至疫后峰值的6万余亿美元,居民杠杆水平仍低。居民部门按揭贷款债务占现价GDP比例曾达到74.9%,目前为53.6%。与此同时,住房空置率处于低位,销售旺盛拉动开工和投资。新屋及成屋销售折年数2020年下半年后迅速升至700万套以上,显著高于疫情前2019年的平均600万套左右。

——预计2022年中国现价GDP规模占美国比例约为77%。假设2022年全年我国不变价GDP同比增速约5%,平减指数约2%,全年平均汇率维持约6.5,增速7.1%(不变价增速5%+汇率升值0+平减指数2%),则全年现价GDP约18.8万亿美元。假设美国全年不变价GDP增速将达到3.3%,平减指数约2%,同比增速约5.4%(不变价增速3.3%+平减指数2%),则当期美国现价GDP约24.31万亿美元。以上占比提升速度明显放缓。

是否有必要对外部政策变化做出反应?

疫情之后,各国财政货币政策的退出应该是方向。但货币政策方面,美联储似乎增强了对通胀的容忍度,同时更加重视经济增长。美国的财政政策则显示出异乎寻常的态度,继1.9万亿“美国救助计划”、千亿美元“无尽前沿法案”之后,又在酝酿规模庞大的“美国基建计划”,以及1.8万亿美元的“美国家庭计划”。

这些政策的目标:一是不仅要避免经济陷入疫后衰退,而且要刻意维持较高增速;二是要伴随劳动力市场出现短缺以及税收调整,增加高边际消费倾向人群的收入,借此调整收入分配结构。

美国财政货币政策的调整或者说是创新,是其国内经济状况的产物,外人不可能比美联储、美国财政部更有资格评价这些政策的得失,也更无法判断这些政策落地的前景。如果主导国家经济政策宽松变本加厉,可能要求我们对其溢出效应做出适当反应。

1.对杠杆率要有新的认知。高杠杆率带来金融风险的理论来自国外。关于债务新的理论进展强调,只要利率负担占GDP及财政收入比例保持稳定,债务就可持续。为此,恐怕我国也要淡化杠杆率水平绝对压降目标,更多考虑通过利率水平下行降低还本付息压力,以及债务展期和滚动。

2.重新重视固定资产投资。大规模基建是我国的传统优势。在美国重提基建情况下,我们没有理由主动放弃这一优势。我国跨区域大规模骨干网的基建设施规划建设仍存在有效需求,区域内基础设施的精耕细作任重道远。此外,产业领域与“双碳”相关的投资需求浩大,需要相应机制释放投资需求。

3.房地产调控要有新的调整。房地产调控旷日持久,局部区域房价上涨压力依然较大。进一步收紧现有政策不是长久办法。下一步应通过调整非住宅用地与住宅用地的比例,增加特定区域住宅用地供应;优化供给端、开发侧政策,降低建设成本;审慎试点推进房产税。这样的政策组合更能改变供求关系,建立地产调控的长效机制。

既然相当于美国经济体量的60%是导致双边关系危险、不稳定的重要原因,那么,相当于美国经济的90%,甚至超过美国,反而可能使得双边关系趋于安全、稳定的状态。美国资产价格泡沫的财富效应、新一轮地产周期、基建愿景,是其下一步经济增长的重要支撑。我们不能因为政策理念上的排斥,对此视而不见,或简单认为其不可持续。大变局下的大国竞争也罢、对抗也罢,决策需要相互参照;政策的松与紧是相对的,不仅要看国内,而且要关注外部政策环境的变化。

牺牲多年供给侧改革成果,盲目与美国比拼规模,不是政策选项。年内宏观政策应无做出明显调整的必要。但在国内三大攻坚战收官之后,要考虑明年通过宏观政策的调整、优化、充实、提升,保持一定的增长速度。一段时期内更加关注速度及规模,与长期重视经济增长的质量和效益,并不冲突。

(作者系中信建投证券首席经济学家)

星巴克

星巴克 中兴

中兴 摩拜单车

摩拜单车 海底捞

海底捞 凡客诚品

凡客诚品 腾讯

腾讯